ぬれ性評価で分かること

ぬれ性を評価する意味

はじく

傘であれば、雨粒をころころとはじくものや、しみこんでしまうものがあります。

同じ傘であっても、材質や表面コーティングの違いによって、雨のはじき方が異なります。

同じ傘であっても、材質や表面コーティングの違いによって、雨のはじき方が異なります。

にじむ

身近な現象も少し注意してみれば、それぞれ異なっていることに気づきます。

年賀状を家庭で印刷しようとして、インクジェットプリンター用のハガキを使わなかったことで、色がにじんでしまうことがあります。

年賀状を家庭で印刷しようとして、インクジェットプリンター用のハガキを使わなかったことで、色がにじんでしまうことがあります。

ぬれ方の

違い

同じようにインクと紙を取り上げても、それぞれの特性によってインクの乗りが良い悪いという違いが生じます。

水でも界面活性剤が含まれているかで、ぬれ方が変わります。

水でも界面活性剤が含まれているかで、ぬれ方が変わります。

「ぬれ現象の違い」を数値化して比較することが、「ぬれ性の評価」となります。

一般的によく知られている評価方法が「接触角」や「表面張力」を測定することです。

一般的によく知られている評価方法が「接触角」や「表面張力」を測定することです。

接触角による

評価

接触角

接触角は、対象となる液体と固体の組合せでの現象を観測するため、より実際の現象に近い状態で評価することができます。

実際に起きた現象を元に数値化しているため、直接的な評価と言えます。

実際に起きた現象を元に数値化しているため、直接的な評価と言えます。

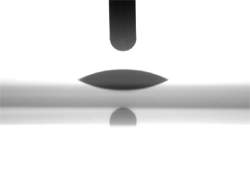

接触角の測定方法は、液滴を横から観測し、固体面と液滴の端点における液滴輪郭のなす角度(=接触角)によって数値化します。

現在ではパソコンによる画像処理が一般化しているため輪郭曲線に重なる近似曲線を求めてから接触角を求めることもありますが、より簡易的で標準的な手法は、液滴のぬれ幅と液滴の高さからもとめるθ/2法となります。

左右の違い

θ/2法で気をつけなければならないのは、液滴の輪郭面が球の一部をなしていると仮定している点です。

仮定がある以上、実際の現象と異なる結果が生じる可能性があります。

分かりやすいのが、右側と左側で接触角が異なるという現象です。

仮定がある以上、実際の現象と異なる結果が生じる可能性があります。

分かりやすいのが、右側と左側で接触角が異なるという現象です。

この場合、左右それぞれで、液滴の輪郭の特定の区間を円近似して求めた円の接線と液滴と固体面の境界とのなす角度(=接触角)を求めます。

接触角の

ばらつき

接触角の測定でよく言われるのが、同一の試料で繰り返し測定した結果が、ばらついているという現象です。

実際に接触角の測定結果ではばらついているので、それは確かな現象なのですが、なぜそうなったのかという疑問を解決する示唆は、得られません。

実際に接触角の測定結果ではばらついているので、それは確かな現象なのですが、なぜそうなったのかという疑問を解決する示唆は、得られません。

視点を変える

上から観測することで、液滴がいびつにぬれていることや、特定の方向にぬれ拡がっているという現象が明らかになります。上面からの観測により、接触角のばらつきが、きれいにぬれていないことにあると知ることができます(参考:接触角:上面からの様子)。

このぬれ方の違いが、接触角の測定値がばらつきの原因です。

このような現象を数値評価するために、弊社では、真円度やぬれ面積といった評価指標をもうけた測定器(ぬれ性評価装置)を販売しています。

こうしたぬれ方の違いの要因を分析するには、別の分析装置や分析方法が必要になります。

ただ、その前段階として、固体面の洗浄や表面処理の方法などの基準の見直しや確認をする必要なこともあります。

さらなる

分析

前述のようなぬれ方の違いが、接触角の測定値がばらつきの原因です。

こうしたぬれ現象を数値評価するために、弊社では、真円度やぬれ面積といった評価指標をもうけた測定器(ぬれ性評価装置)を販売しています。

ぬれ方の違いの要因をより厳密に分析するには、別の分析装置や分析方法が必要になりますが、その前段階として、固体面の洗浄や表面処理の方法などの基準の見直しや確認が必要なことがあります。

身近な要因、例えば試液として使っていた純水が汚染されていた、というような事例もありますのでご注意ください。